(以下、コラム記事を転載しています) ****************************************************************************

優秀な人材に報うための原資を十分確保する経営ができているかを問う指標として、経営者は付加価値額および労働生産性に注目すべきだ。

****************************************************************************

「えっ『付加価値』って算定できるんですか?」「付加価値額って粗利やキャッシュフローとどう違うんでしょうか…」

これが某大企業の全社プロジェクトにおいて、KPIツリー案と共に、KGI(重要目標達成指標)の候補の一つとして「一人当たり付加価値額」を小生が提案した際の、主な幹部の方々の最初の反応だった。

無理もない。プライム市場上場の当該大企業が経営指標としてこの20年以上の間重視してきたのは、株主視点で注目される最終利益や経常利益、またはキャッシュフローなどだ。日本では付加価値額や労働生産性を経営指標として重視していると公言する有名企業はまだ少ない。

しかし、近頃の人手不足や人材獲得競争の激化を反映し、そして物価高を考慮すると、継続的な賃金アップが企業に求められているのも事実。その原資を確保するには付加価値を上げる経営が求められており、確保できているかを示す経営指標として最適なのが、「付加価値額」および「一人当たり付加価値額(労働生産性)」であることも事実なのだ。

決して、人件費を削ることによって短期的に増大させることができる最終利益や経常利益などではないのだ。

見方を変えると、最終利益や経常利益の増大ばかりを追い求めている企業の姿勢は、(それらが株価向上に直結しやすいがゆえに)株主にとっては都合がよいが、給料・ボーナスが継続的に上がる(もしくは最低でも維持される)ことを期待したい従業員にとっては必ずしも望ましいものではないのだ。

くだんの大企業の社員たちは世間的に言えば、かなりのレベルのビジネス常識を備えた知識人であり、その全社プロジェクトの幹部(しかも執行役員を含んでいた)といえば日本でも上級といえるビジネスパーソンたちである。その人たちでも意外と「付加価値額って何?」という反応なのである。でも、この人材獲得競争時代において是非、注目して欲しい経営指標だ。

ここで付加価値額および労働生産性について簡単に整理しておこう。

付加価値額というのは「会社・労働によって新たに付与された価値」を数値化したものであり、元々は仕入額に対しその企業が需要家に対し幾ら上乗せして売ることができたかを表す「粗利」と同じような概念だった。

しかし業種や経営手法によっては経費の掛け方が全然違うため、「粗利」では横並びに比較できないという問題が残った(業種によっては「粗利」で他社比較することで十分というケースもある)。そのため、「売上額から外部に支払う原材料・直接経費を差し引いたもの」(しかしビジネスを運営するために必須の経費については差し引かない)という概念に発展したものだ。

付加価値額の算定式には主に2種類ある。控除法(中小企業庁方式)と加算法(日銀方式)だ。推進する役所およびその想定する企業対象や利用場面が違うのである。

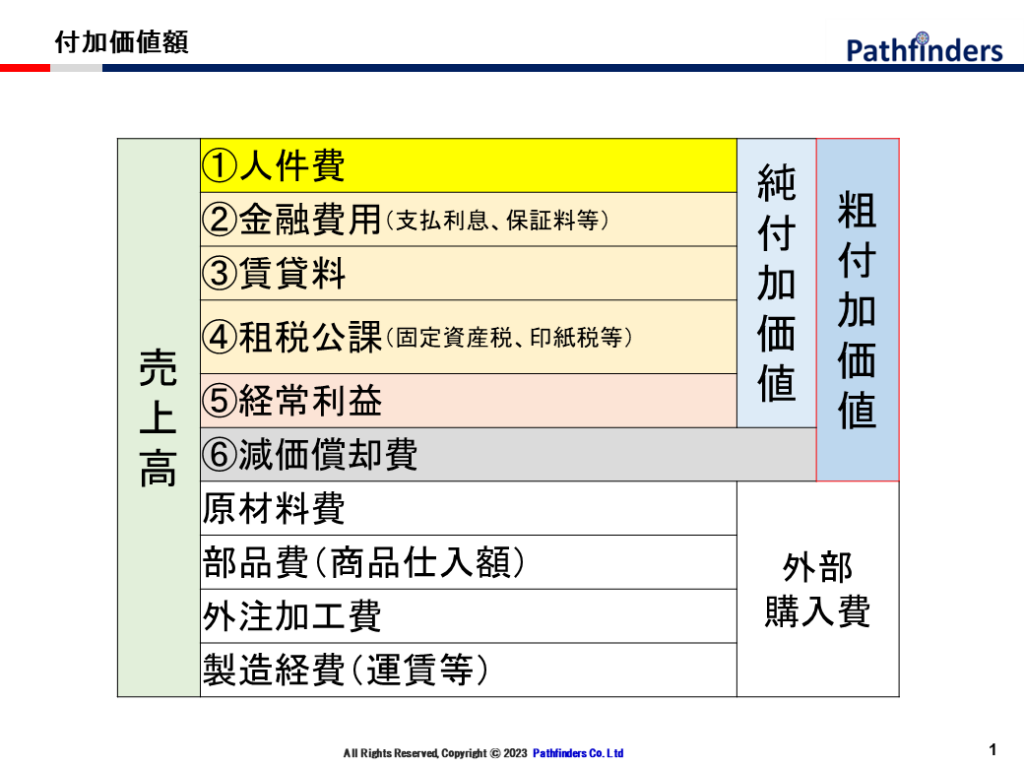

控除法のほうは「付加価値=売上高-外部購入費(原材料費、部品費または商品仕入額、外注加工費、製造経費)」と、比較的シンプルだ(下図参照)。町工場や街のスーパーなどの顧問税理士や信用金庫の担当者が、経費帳を見ながら算出する場面をイメージするとよかろう。

それに対し加算法は文字通り「付加価値=①人件費+②金融費用+③賃借料+④租税公課+⑤経常利益+⑥減価償却費」と、6つほどの項目を足し込むことで算出できる(上図参照)。

投資家や外部アドバイザーが上場企業の有価証券報告書を分析しながら算出する場面がイメージに近いのではないか(ただし今どきの有価証券報告書は、単純に付加価値額を算定できるほど親切ではないが)。

いずれの算出法を用いても共通する重要なポイントは、「付加価値額には人件費が含まれている」ということだ。これが利益額と付加価値額の概念の大きな違いだ。先にも述べたが、利益増大を極限まで追求すると人件費を削る誘惑が生じるが、付加価値増大を追求する分には適切な人件費を確保・増大しようとする意図と全く矛盾しないのだ。

なお、上記に挙げた加算法は「粗付加価値額」の算定式であり、⑥減価償却費を除外すると「純付加価値額」を算出できる。そして控除法で算定される付加価値額と、加算法で算定される(粗)付加価値額は、概念上同額である(先ほどの図参照)。

さらに言えば、「付加価値額÷従業員数」のことを「労働生産性」(または「付加価値労働生産性」)と呼び、従業員一人当たりでどれだけの付加価値を生んだかを示す数値となる。つまり、世の中で「付加価値を上げる仕事をしなきゃね」と話題になりがちなものは、実は数値として算出できるのだ。

この付加価値額というのは管理会計がしっかりしていれば部門毎に算出できる(会社によっては部署毎もしくはチーム毎にまでブレイクダウンしていることもある)。だから何となく「仕事の能率」と混同しがちだが、「生産性」というのは厳密な経営管理数値として捉えることができるのだ。

しかも肝心な点として、付加価値額や労働生産性をよくよく研究すると気づくのは、「単に作業能率を上げても、売上もしくは利益増に結び付かない限り生産性は上がらない」という、極めて当然ながら重要な事実だ。

だから経営者および従業員は、部分的な能率向上のツールを取り入れて作業の「能率」を向上させることに躍起になるよりも、「いかにより高く売れるようにするか」「よりたくさん売れるようにするか」に知恵を絞る行動こそが付加価値増大、すなわち生産性向上に直結する。そしてそうすることでこそ、給与増大の原資を確保できるのだ。