(以下、コラム記事を転載しています) ****************************************************************************

単なるIT(情報技術)による業務プロセスのデジタル化を「DX」と呼ぶのは間違っている。それを分かっていながら宣伝している行為は欺瞞でしかなく、「言った者勝ち」文化に染まったIT業界の悪い体質がまた露呈している。

****************************************************************************

近頃不思議な用語がビジネス界では流行している。「DX」という言葉だ。ネットで検索すると、随分と多くの講釈が溢れていることが分かる。

大概に共通しているのは「DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で…」と断った上で、「デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを抜本的に変革すること」などと説明しているケースが多い。中には「…商品やビジネス、業務、企業文化等の変革を成し遂げるもの」と幅広に構えるものもある。

元々DXは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念で、その趣旨は「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく」というもの。かなり広範囲かつインパクトの大きいテクノロジー進化を念頭に置いたものだ。

その意味では、ビジネス界においてはせめて「デジタル技術を活用して事業やビジネスモデルを抜本的に変革すること」とまでは言い切って欲しいところだ。

ところが実際にはこのトランスフォーメーション=「変革」という看板にまったくふさわしくない「DX」が世の中には溢れている。

例えばビジネス雑誌やネット上に溢れるツールの宣伝文句には「議事録作成をDXする」だとか「名刺整理をDXする」だとかいうのもあるし、「面倒な〇〇文書の作成・共有をDXする!」などと声高に訴えているものも少なくない。「〇〇業務をDXする」と言うのだと枚挙にいとまがない。

しかし文書の作成や共有でどうやったら事業が変革されるというのか。どう好意的に解釈しても、「抜本的に」という副詞は付けようがない。

これらは「DX」の部分を「IT化」と置き換えると実態を素直に表しており、随分とすっきりする。そう、要はこれらの「DXもどき」は「デジタルによるトランスフォーメーション」なんかではなく、「ITによる業務プロセスのデジタル化」に過ぎないのだ(なかには「プロセス」ですらないものも少なくない)。

それを流行りの「DX」という表現に置き換えることで目新しさを醸しだし、何となくイマドキの効果があるように思い込ませようとしているのだ。「欺瞞」と言っていいだろう。

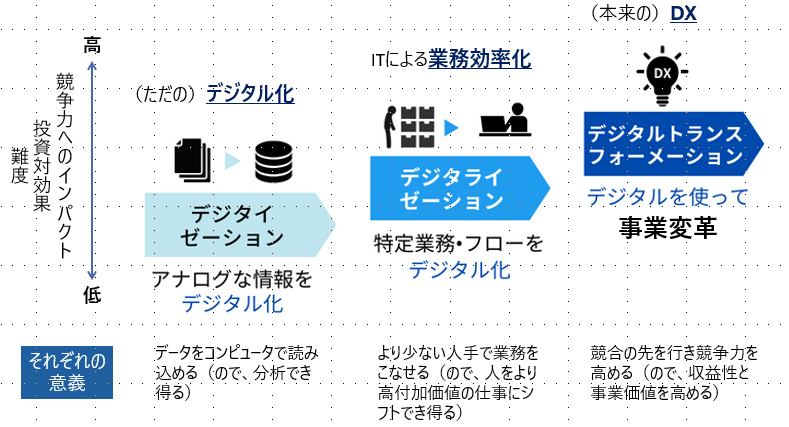

真の「DX」と「DXもどき」との違いは図示すると分かりやすい。

一番左に位置するのは「デジタイゼーション」、単なる(従来はアナログだった)データのデジタル化だ。具体的には例えば、従来ファクスで受けていた注文書をWeb受注システム(つまりオンライン)で受け取ることで受注データが電子化されるようなことだ。

しかしこの電子化されたデータを社内の受注処理システムに手動でいちいち転記している中小企業は未だに少なくない。それは「デジタイゼーション」レベルに留まっている状態だ。

図の真ん中に位置するのが「デジタライゼーション」、すなわち先に述べた「ITによる業務プロセスのデジタル化」であり、それによる効率化を狙うものだ。

先に述べた例にならえば、注文データを転記することなく(半)自動で社内の受注処理システムに取り込むことができる状態で、さらに会計処理につなげることはもちろん、製造指示や調達の業務プロセスに(転記することなく)つなげることができるところまでは進んでいるのが大企業では普通だ。

業務プロセスさえしっかりしていればミス撲滅も省力化もかなりのレベルまでできる。しかし残念ながら顧客にとっての直接的な価値にはつながっておらず、ビジネス拡大にも貢献しづらい。省力化やコスト削減が精一杯だ。世の中にある「DXもどき」はこのレベルに留まるものが大半だ。

ちなみに、AIやデータサイエンス技術などの先端ITを使っているからといってDXと呼ぶに値する訳ではない。先の例でいえば、注文データを基にAIで受注傾向を分析して事前に繁忙期の人繰りを調整することは、確かに無駄なコストを抑制するのに効果を発揮する。しかし、だからといってビジネスモデルが抜本的に変わる訳でも、ましてや本質的な競争力強化やビジネス拡大につながる訳でもない。それは「DX」と呼ぶべき代物ではない。

これらに対し、本来の「DX」は図の一番右に位置する「デジタルトランスフォーメーション」だ。先に触れたように、デジタル技術を使って事業そのものを抜本的に変革することで、競合の先を行って競争力を高め、それによって収益力と事業価値を高めるものだ。

先の例にならえば、例えば受注データや社内の製造スケジュールデータと連動して、顧客の製造や販売において最も無駄がないタイミングで納品することで、「この会社に発注するのがベストだ」と顧客が納得して(他社に発注していた分を切り替えて)当社への発注量が増える、といった成果を生むことができる。

別の例を挙げれば、例えば従来の製品では満たされていなかったセグメントに向けた新商品を生成AIなどを使って開発し(その過程では市場調査・分析や仮説の検証にもITを効果的に使い)、商品ラインアップを充実させて収益を拡大するということも可能だ。

こうした「真のDX」の成果を生むためには「業務や市場のどの部分にAIやデータ分析などの高度なITをどう使ってどんな成果をもたらすのか」という戦略が不可欠だ。当然、「ITによる業務プロセスのデジタル化」では成し遂げられないレベルの話だ。競争力へのインパクトも投資対効果も高い分、難しさも跳ね上がる。

世のDXプロジェクトが、この右に位置する本来のDXを実現しようと議論・検討していながら、「難しいので諦めた」または「迷走したまま」といった実態にあることも現実に少なくないようだ(弊社が調査した範囲では9割ほどがそうだった)。だから多くのITプレイヤーが指導するDXプロジェクトがここへの挑戦を避けたがるのも分かる。

でも、だからといってユーザーに対し、ただのIT化を「これがDXですよ」などと嘘をつく欺瞞行為はいただけない。IT業界は過去こんなことを繰り返してきたので(例えばただの業務パッケージの導入を「リエンジニアリング」とか「BPR」とか呼んだりしていた)、「言った者勝ち」体質の人たちが今も随分と多くいるが、これは自分たちの首を絞める行為でもある。

放っておくと「DX」というキーワードがやがて陳腐化し、嘘くさいものになってしまうだろう。それは誰にとっても望ましい結果ではない。せっかく日本経済復活の有効な手段の一つと期待できる手段を潰してしまうのは、あまりにもったいない。

PS 弊社でもDX化への支援を謳う「ADXサービス」(略称)を、AIベンチャー企業と組んで提供している。こちらは真っ当な意味でのDX=「デジタル技術を活用して事業やビジネスモデルを抜本的に変革すること」を実現したい企業のための支援サービスである。